人工知能(AI)の開発状況を知る(2021年)

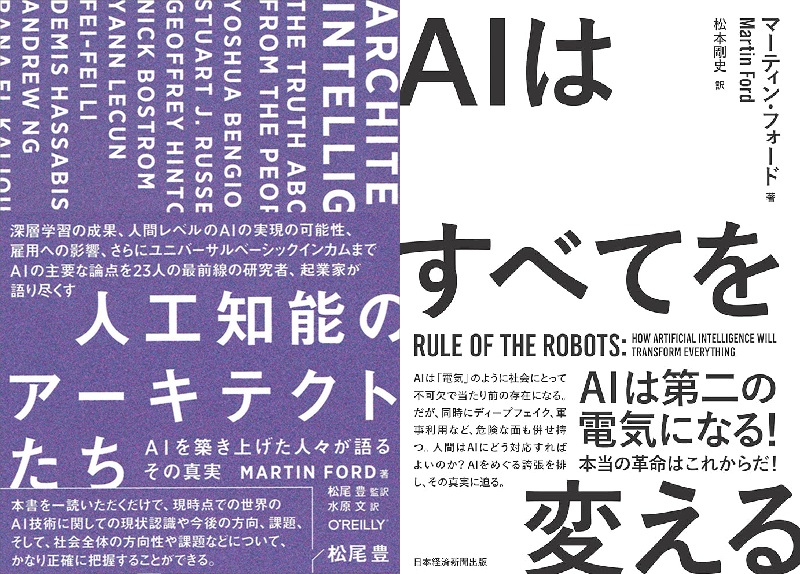

Martin Fordの2冊

人工知能(AI)の開発状況を知りたいと思っても、2025年の時点であらゆる分野に拡散しているために、全貌を把握することは難しくなっています。

そこで、何か取っ掛かりになる本はないかと探して見つけたのが、Martin Fordの本でした。

「Architects of Intelligence: The truth about AI from the people building it」 (2018)

「Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything」 (2021)

それぞれ邦訳がありました。

「人工知能のアーキテクトたち ―AIを築き上げた人々が語るその真実」 (2020和訳)

「AIはすべてを変える」 (2022和訳)

この2冊を読むと、2022年11月に公開されたChatGPT以前の開発状況を把握することができます。

「人工知能のアーキテクトたち」(2018)

2018年時点の人工知能(AI)分野の研究者23名とのインタビューがまとめられています。

- YOSHUA BENGIO ヨシュア・ベンジオ

- STUART J. RUSSELL スチュアート・J・ラッセル

- GEOFFREY HINTON ジェフリー・ヒントン

- NICK BOSTROM ニック・ボストロム

- YANN LECUN ヤン・ルカン

- FEI-FEI LI フェイフェイ・リー

- DEMIS HASSABIS デミス・ハサビス

- ANDREW NG アンドリュー・エン

- RANA EL KALIOUBY ラナ・エル・カリウビ

- RAY KURZWEIL レイ・カーツワイル

- DANIELA RUS ダニエラ・ルス

- JAMES MANYIKA ジェイムズ・マニカ

- GARY MARCUS ゲアリー・マーカス

- BARBARA J. GROSZ バーバラ・J・グロース

- JUDEA PEARL ジュディア・パール

- JEFFREY DEAN ジェフリー・ディーン

- DAPHNE KOLLER ダフニー・コラー

- DAVID FERRUCCI デイヴィッド・フェルッチ

- RODNEY BROOKS ロドニー・ブルックス

- CYNTHIA BREAZEAL シンシア・ブリジール

- JOSHUA TENENBAUM ジョシュア・テネンバウム

- OREN ETZIONI オーレン・エツィオーニ

- BRYAN JOHNSON ブライアン・ジョンソン

研究者、開発者、社会学者、経営者など様々な経歴を持つ人々との会話には、一分野の話題というより、人間の知的活動すべてに関与する様々な問題が浮かび上がってきます。

私が興味深く読んだのは、ペンジオ、ヒントン、 ルカン、ハサビスのチューリング賞・ノーベル賞受賞者たちの話です。AIの将来に関して、悲観(ヒントン)、楽観(ルカン)、中間(ハサビス)と意見が分かれているところが興味深い。

「AIはすべてを変える」(2021)

Martin Fordが前著「人工知能のアーキテクトたち」で得た情報を基に、現状と未来予測をまとめた本になっています。

- 第1章 迫りくる創造的破壊(ディスラプション)

- 第2章 AIは第二の電気となる

- 第3章 誇張されるAI――リアルな現状

- 第4章 インテリジェントマシン構築の試み

- 第5章 ディープラーニングとAIの未来

- 第6章 消えゆく雇用とAIが経済にもたらすもの

- 第7章 AI監視国家が台頭する

- 第8章 AIがはらむリスク

- 結 論 AIの二つの未来

これを読めば、2021年時点での人工知能(AI)の世界の様相が把握できるようになっています。

私がこの本を読んで特に注目したいと思ったことは以下の2点です。

(1)バイオサイエンスの進展と医療と食の革命

社会的に大きな影響を与えると考えられるのが、医療と食です。

今まで考えられなかった治療法や予防医学が発展し、外科手術などの西洋医学的な方法論から漢方や鍼灸などによる東洋医学へのシフトが起こると考えています。ホーリスティックな治療方法は、科学的に効果が説明できないために広まらなかった部分があると思いますが、その複雑な治療メカニズムが解明されるようになる可能性が高まってきたと思います。

また、医食同源の延長線上にある予防医学が進展すると予測しています。

(2)社会システムの変革

アイザック・アシモフがファウンデーション・シリーズで書いた「心理歴史学」のような学問が生まれるような気がしています。人工知能(AI)によって、仕事を奪われる人の話がこの本でも話題として取り上げられています。しかし、私はそこが問題だとは思っていません。仕事が奪われているのではなく、労働が奪われるのであれば、それは良い方向ではないかと。つまり、生活するために働かなくても良い社会が到来するならば、それは人類が望んていたことではないかと。

問題は、富をどう分配すれば公平だと考えられるのか、つまり新しい社会システムをどう作り上げるのか。

公平である必要はないと思っています。それぞれの人々がウェルビーイングに生活できる環境を提供できればいいのです。インセンティブが必要な人にはインセンティブを、平穏無事に子孫が繁栄すれば良い人には、平穏無事な生活を提供できればいいのです。

コメントを残す